子どもの実態に合わせて、個人目標を設定し、その指導内容・方法に系統性を持たせるためには、一人一人の発達段階や障害の様相にあった教材・教具がとても大事です。

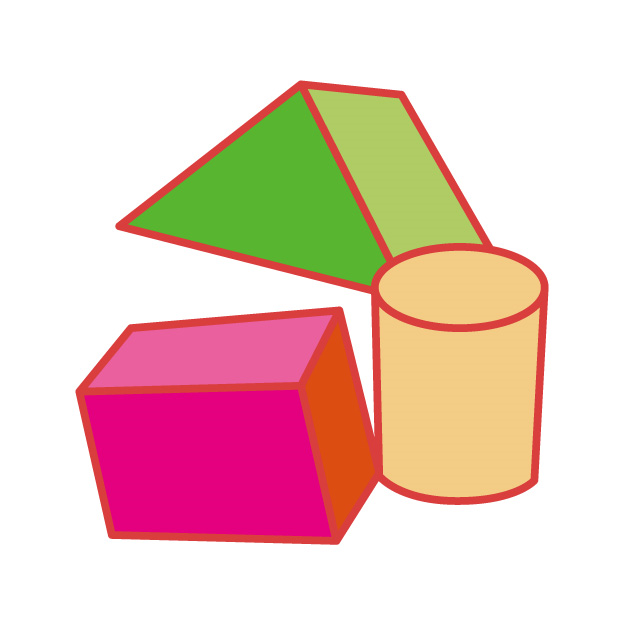

特に障害が重度であると、言葉で説明するよりも実物を見せる、手で触れる、操作するなどが有効です。

教具を製作するときに、配慮するのが

①子どもの積極的な活動を引き出すものであること。

(興味を引くアニメのキャラクターの使用、楽しい色使い、音で即反応が確認できるなど)

②子どもが操作しやすいこと。(大きさ・厚さ・材質で操作性が違います)

障害が重度の子どもの色・形の学習教材を例に述べます。

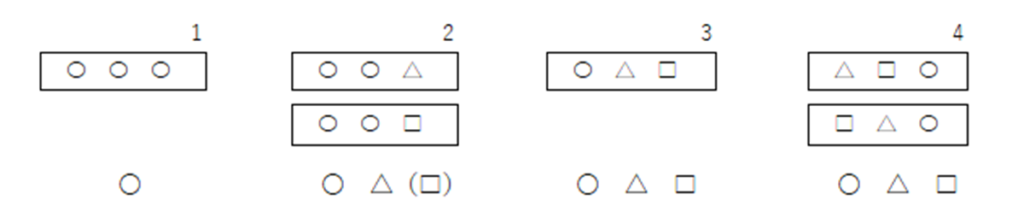

形(〇・△・ ▢ )、色(基本の3色・赤・青・黄色と黒・白)を学習教具(パズルはめ)を考えてみましょう。

1段階: 板を〇に切り抜いた穴(5cm大)(底は赤く色を塗る)に4cm大の〇板(赤く塗る)をはめる。

色板の厚さは市販の厚さ9mmの合板。

色はまず赤から始める。 穴に板をはめることを学習する。

2段階: 〇を一つ△又は ▢ に変える。 △(又は ▢ )は色を青にする。

3段階: さらに〇を△又は ▢ に変える。▢は色を黄にする。形が違うことに色を補助する。

4段階: 形を位置(場所)覚えないように、位置を変えたパズルをかえる。

5段階: 1のパズルの底の色を赤・青・黄にし、はめ板の色も3色にし、色の学習に進める。

図のように4種類の教具を作製し、形・色の学習を進めす。

4段階の形はめが試行錯誤なくできれば、形の理解ができたとします。

認知発達治療の実践マニュアル・自閉症のStage別発達課題:太田昌孝・永井洋子編著(日本文化科学社)には、Stageごとの教具が示されています。それを参考に子どもの実態の合わせて教具を製作することが重要です。

A君にあった教具がBさんに合うとは限りません。課題は同じでも個々にあった教具の製作が求められます。

指導される先生に、「何を課題に、教具をどんな工夫・配慮をして」指導されているか説明を受けましょう。

文責:N

2023年9月11日

〒678-0252

兵庫県赤穂市大津1041番地

TEL:0791-45-2240

[営業時間] 8:00~17:00

[定休日]

土曜日・日曜日・祝日・年末年始(12/29~1/3)・お盆(8/14~8/16)

※生活介護事業は土曜日も行っております。